她与它相遇,是在一个礼拜五。

下午五点十二分零八秒,太阳触碰到地平线的瞬间,她的指尖触碰到它的外壳。有点冷。超市的货架上一共有四十四瓶折扣价喜马拉雅山盐,而她正好挑中它。或许这之后的故事早在这一刻就已经确定了,就像它打折的标签,这场爱情也注定了折扣。

她指尖轻捻着它,优雅得像在雨后昏黄色水光的巷口点一根烟,或者像在真丝被单和真丝睡衣的夹缝抚过柔软的腰际。就在这一秒,它已经为她沉沦。

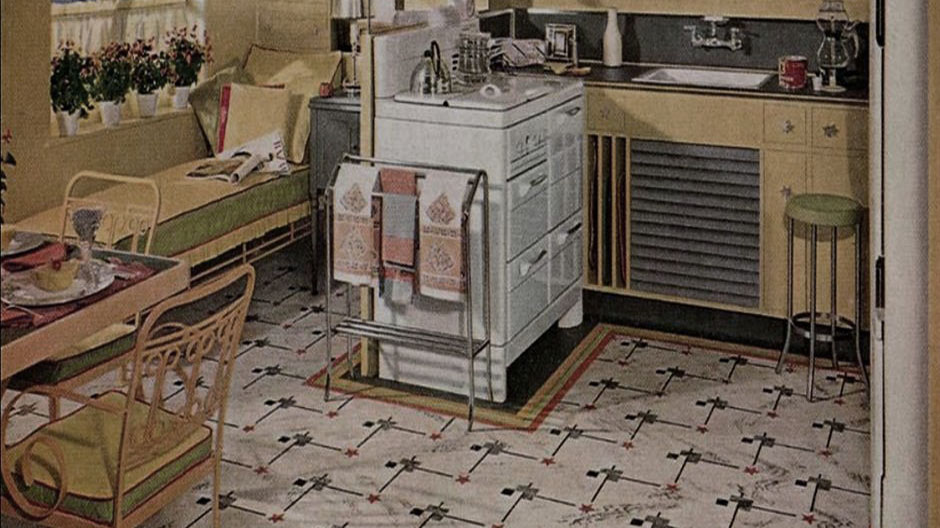

一粒盐要如何爱一个女人?它不知道。它只知道,她喜欢用置物柜第三层的蓝色高脚杯喝红酒,烤蛋糕的时候听小野洋子的音乐,出门前会从左数第二个玻璃罐里拿两颗糖,放在皮包的夹层。

它还知道,她的丈夫很少回家。她右手无名指上那颗钻石成了她丈夫唯一的在场证明。夜深的时候,在她温软肌肤与寂寞双眼游走的一纸在场证明,又为这一夜添上一点禁忌的花纹。

一个半月,对一个普通人来说,只是转眼一瞬间。对一个寂寞多情的女人来说,时间就显得迟缓一些。而对于一粒盐来说,一个半月,就是一辈子。它可以坚定地告诉这个世界,它已经爱了她整整一辈子,等了她整整一辈子。

它等待着被她物尽其用的一刻,想象中以自己赤诚的身躯触碰她的指腹,她灵巧的手指来回磨蹭,它置身云端,随即失重,跌入浓稠的气味里粉身碎骨。最后,她将它纳入口中,轻轻地,咽下去。这就是它能想象最好的一辈子。

终于在一个与他们相遇那天很像的礼拜五的傍晚五点,想象变成了现实。

它感受着,用它所有不存在的皮肤和肌肉和神经和骨骼感受着,比想象一万遍所能想到更好的感受着。它不再是一粒盐,而是一个恋人、一段美梦。它被装盘,端上桌子,她的手握着银勺将它舀起,几乎满溢的一勺。

然后,一双手从她背后伸出来。

一双多毛,粗糙,男人的手。

那双手将它的美梦戳破了。那双手环抱着她,将银勺接过来,送入了自己口中。

“宝贝,你做的饭真好吃。”

这是它这短暂的一生结束前,听到的最后一句话。